华文媒体行走进洛阳博物馆 见证十三朝古都千年风华

独家抢先看

洛阳作为中国历史上著名的十三朝古都,其建都史跨越了夏朝至五代十国时期,长达1500多年,是中国建都最早、历史最长、朝代最多的城市之一,见证了中华文明数千年的兴衰更替。

四月的洛阳,牡丹将醒。华文媒体采风行走进这座千年帝都,除了感触遍布全城的牡丹芬香,更要触及帝都千年的历史脉络。洛阳博物馆无疑是与历史对话的最佳选择,那些被岁月打磨的文物正以独特的东方叙事,向世人讲述着十三朝古都深厚的历史和文化底蕴。

曹魏白玉杯:沉淀魏晋风骨的留白

在二层展厅的玻璃展柜内,有一件禁止出境展览的镇馆之宝—曹魏白玉杯。此杯于1956年出土于洛阳曹魏正始八年墓,通高11.7厘米、口径5厘米,通体泛着洁白温润、毫无瑕疵,且不雕一笔纹饰,像一截被月光穿透的羊脂,以极简的线条成为永恒审美的注脚。当年曹操在《短歌行》里的那句“何以解忧,唯有杜康”,不知这位一代枭雄是否用它盛的杜康美酒?

这年曹魏白玉杯虽埋藏1800年,但是没有发生任何的沁色,充分展示了当时超高的艺术水准。

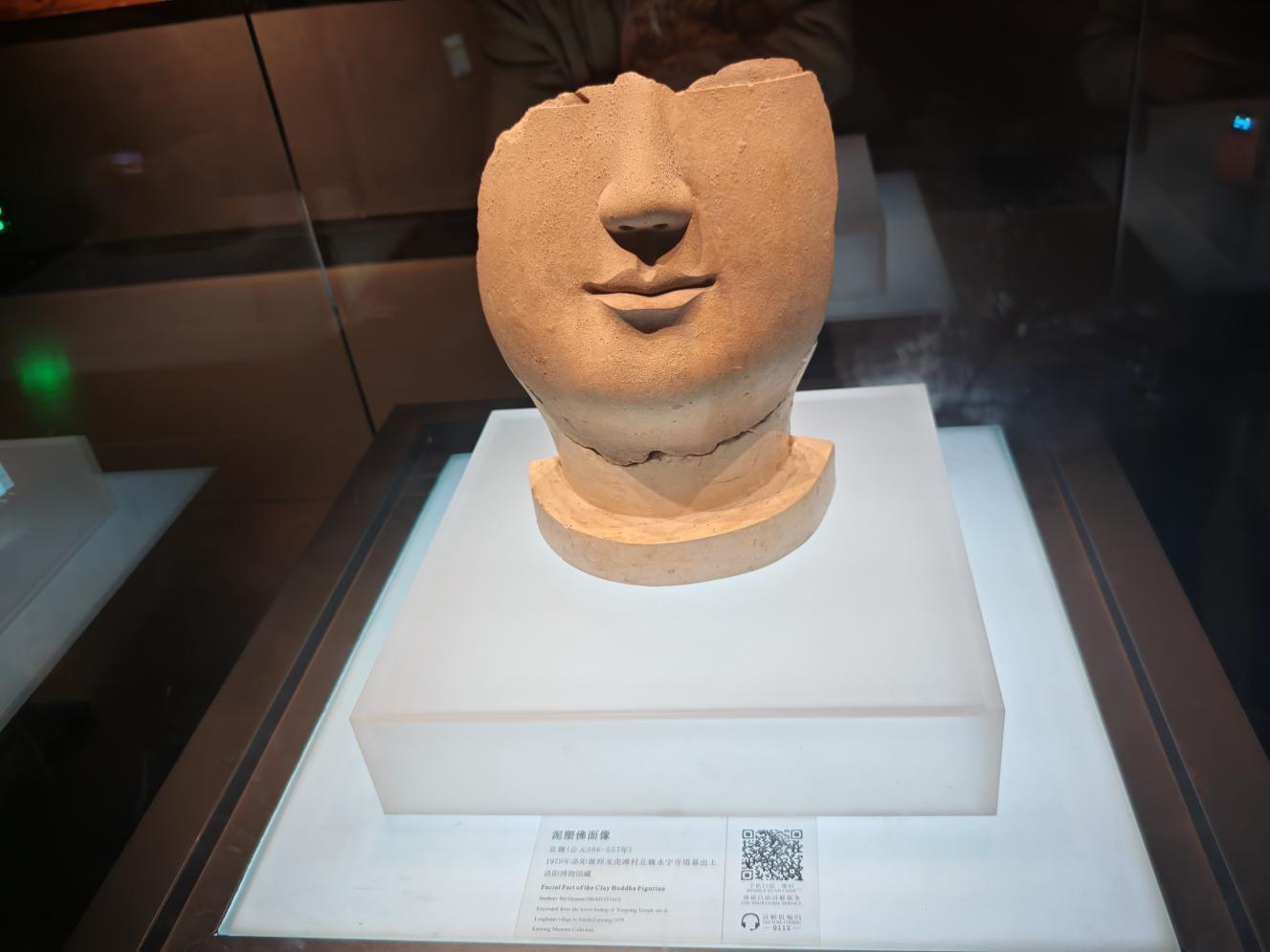

北魏泥塑佛面像:残妆半面笑靥千年

如果问你,对谁的微笑印像最为深刻?是西方的蒙娜丽莎,还是洛阳龙门石窟的卢舍那大佛?如果你来到洛阳博物馆,那你一定无法抗拒它独特的微笑—北魏泥塑佛面像,这面残存的半个微笑,被考古学家称为“东方的蒙娜丽莎。

这件造像出土于北魏皇家寺院永宁寺塔基遗址。据《水经注》记载,北魏皇家寺院永宁寺中心的标志性建筑—永宁寺木塔高四十九丈,相当于现在的136.7米。据介绍,这座佛塔比中国现存的最高木塔—山西应县木塔高出67米。但不幸的是,佛塔于永熙三年(公元534年),毁于雷电所引起的火灾,三个月的持续大火把昔日高耸入云的佛塔烧的灰飞烟灭。

这件泥塑佛面像是永宁寺塔基遗址中出土的残件中最大型、最精美的一件,残高约25厘米,其右眼微垂,唇角似扬非扬,平静的笑容中透出神秘。虽然佛像原有的彩绘因大火损失殆尽,但这些丝毫没有影响其美丽。它的存在为中国佛教美学和佛教造像史提供了珍贵的实物资料。

这抹若有似无的浅笑,将千年前匠人指尖的温度和佛国梵音凝成永恒,残缺的面庞散发着迷人的艺术魅力,彰显着以缺为美的东方哲学。

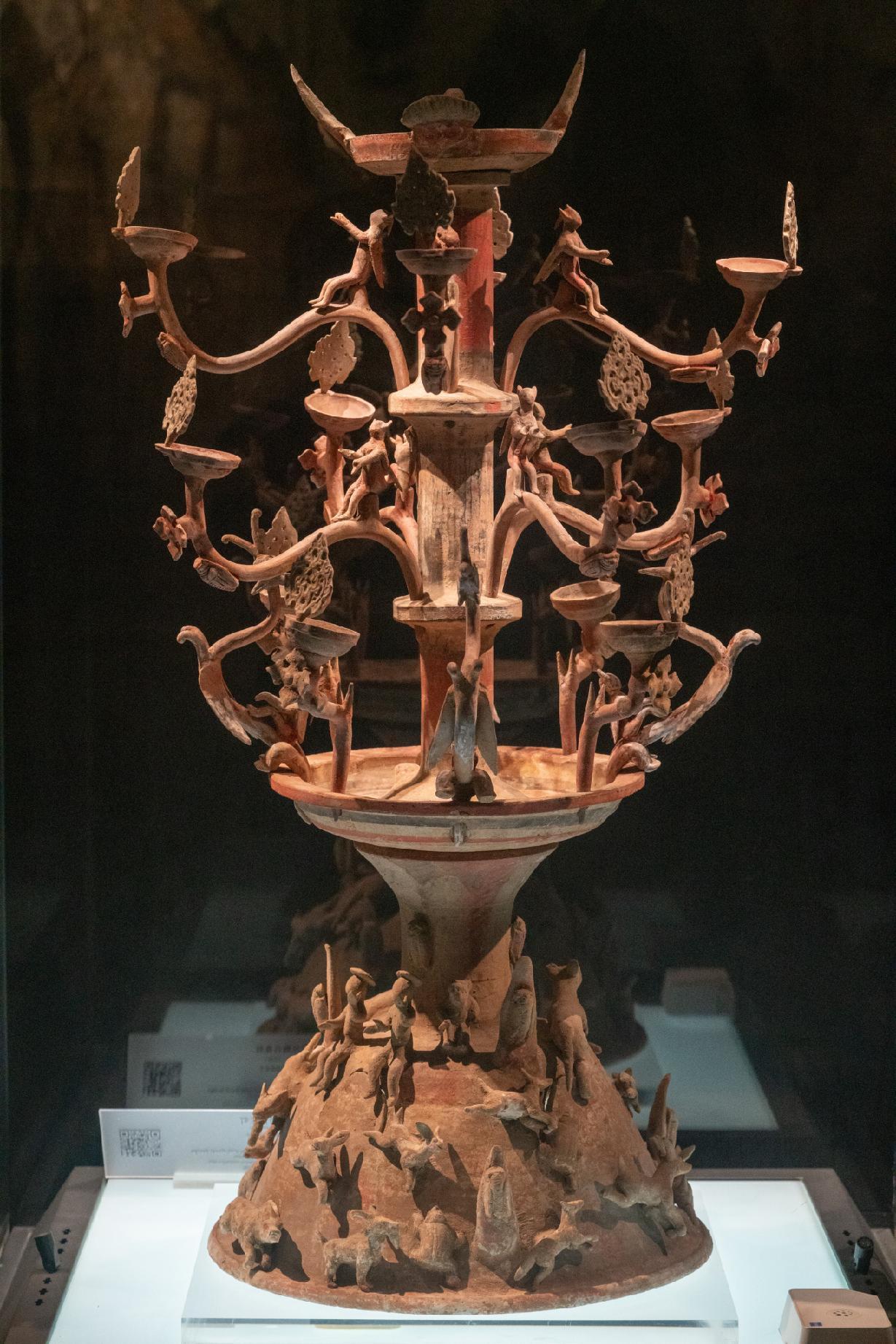

汉代彩绘陶百花灯:古老文明的现代解码

在博物馆二楼展厅有一盏灯格外亮眼,吸引着游客蜂涌围观,它以其独特、突出的造型在展馆内显得十分张扬,颠覆了所有人对“灯”的认知。这盏灯就是汉代的彩绘陶制百花灯。

据了解,这件陶制白花灯于1972年在洛阳涧西区东汉晚期的贵族墓出土,灯的结构比较复杂,主体由灯座、灯柱、灯盘三部分组成,整体高92厘米,底座直径40厘米,灯柱高49厘米,直径6厘米。

细细端祥发现,这盏灯的灯座呈倒喇叭形,上部坐有二人,还有猫、牛、羊、鹿、兔、虎、猴等姿态各异的动物,或奔腾跳跃,或坐卧蹲伏,各有特色、惟妙惟俏;灯柱下端圆盘的盘沿插有4支龙形饰,灯柱下有乌龟承托整个灯柱,上层灯柱插接有12个弯曲的灯枝和4条飞龙;灯盏口沿有12叶柿蒂饰和8只卧蝉,并且灯盏和飞龙上骑坐有12个羽人,身长双翼,头戴顶冠,驾驭着飞龙,动态轻盈;最上部的灯盏呈朱雀造型,朱雀头昂尾翘,双翅展开,头、尾和双翅将灯盏分为四等分,形如花瓣;

据博物馆工作人员介绍,这件百花灯是汉代社会“长生不老”、“羽化升仙”思想的物化表现,同时反映了汉代精湛的制陶技艺和丰富的艺术想象力。

来洛阳一趟吧,千年帝都,牡丹花城值得奔赴!