一对老人二十三年的“抗战”之路

登封市颍阳镇杨岭村南头,一所“抗日纪念园”静静地伫立着,“皮部豫西抗日第一站杨家岭”、“革命烈士纪念碑”和“杨家岭民兵组织简介”三通碑赫然矗立着,在苍松翠柏的映衬下,显得庄严肃穆。

这所纪念园,是由村中退休干部杨建华、张素珍两位老人于2014年3月创立的。

两位老人的父亲杨三虎,抗战时期担任村中的民兵队长,在八路军与日本鬼子的多次战斗中,带领村中民兵配合作战,救治伤员,组织群众拥军支前,并率队随军南下,作战勇敢,工作积极,深得皮定均称赞。1986年父亲临终时,嘱托他们一定要把山上的三个八路军烈士葬身之地找到,设法找到他们的家,使其魂归故里。父亲的遗愿,使杨建华、张素珍两人开始了长达23年的本土抗日历史寻踪和爱国主义教育之路。

1997年,同为共产党员和国家干部的杨建华、张素珍夫妇,退休后开始了自己的“抗战”行动,他们查阅市党史办、老促会编写的抗战资料,联动村中杨武元、杨昊仁、杨培学等老人进行内防外调,落实取证。10年间,他们在当地以及偃师、伊川、洛阳寻访历史见证人100多人次,整理、编写本村抗战资料300多篇10余万字,印刷260本,收集100多件抗战遗物,查证38处遗址、遗迹,拍摄200余张照片,为市老促会撰写的《登封老区革命人物》一书中提供18名革命人物的事迹,为《登封抗战纪事》、《嵩岳党史纵横》各提供2篇文章。寻访中,两位老人极为认真细致,要求每一位口述人在整理的材料上按上自己的手印,以体现对历史的负责。

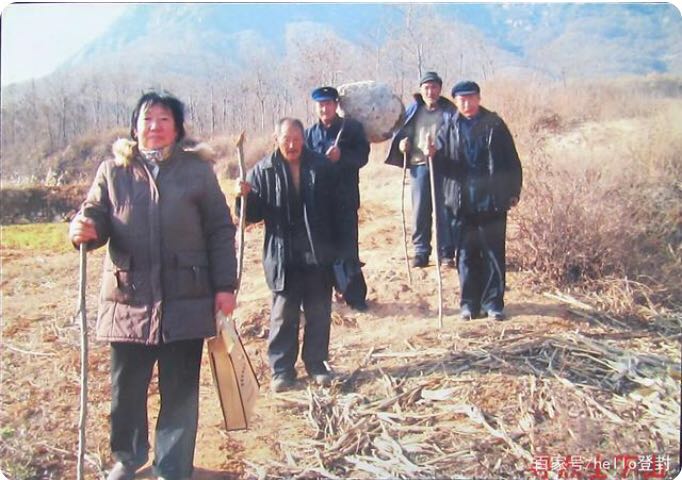

杨建华、张素珍老人一直惦记着父亲临终的嘱托, 2009年秋,经了解,他们五进黄城,六上井眼沟,几经辗转找到当年在杨岭与日军战斗时掩埋八路军三位烈士的老人,在他带领下,几位七八十岁的老人于寒冬腊月冒着呼啸的北风,踏着积雪,披荆斩棘,不顾手脸挂破流血,攀崖越谷数十里,气喘吁吁精疲力尽来到三道沟,终于找到烈士的掩埋地。找到墓地,此事告一段落,但夫妇俩并没有就此歇脚,仍在为烈士有个合理的归宿而四处奔走,他们向市老促会、民政部门汇报。2013年4月,由杨建华、张素珍带领,民政部门派人派车前往烈士坟地迁葬,村中群众按照本地起埋老人的风俗礼仪,摆上供食祭奠,然后将三位烈士的遗骨安葬在市区烈士陵园。

杨岭村地处嵩山深处,与伊川僻壤,当年豫西抗日先遣支队进入登封时最先到达这里,并进行了著名的“砍尾巴”战斗。杨岭是一个有着革命情怀的热土,抗战时期村中成立56人的民兵队,一年时间内配合八路军与日军进行了23次战斗。群众抗日热情高涨,积极给八路军送茶送饭,掩护伤员,筹集军粮,赶制军衣军鞋,多次受到皮定均司令员和抗日政府干部的表扬。日本鬼子对本村的群众也最恨,多次进行惨无人道的屠杀、报复。但群众不畏强暴,誓不屈服。抗战时期杨岭村先后参军42人,18人牺牲,多人受伤,有人留下终生残疾。杨建华、张素珍了解到这些事迹后内心涌起波澜。

2003年为集中精力收集整理抗日史料,老两口从城区回到村里居住。他们看到村中一条生产路每逢下雨泥泞满地,行走困难,就倡议村中群众集资铺路,期间有总指挥,还有工程师、会计,账目公开透明,两人凭着辈分高,不分昼夜奔波,想方设法解决出现的问题。水泥路建成后,他们还支付了超资的2300元。杨岭与邻村的路被洪水冲断,他们又提议修复,自己掏出3000余元,市区工作的儿女支持下,租钩机、买水泥板,修建了小桥,方便了群众。他们看到村中许多土地荒废,又带头植树22亩,带动全村植树300余亩。

次年5月,他们决定建一个抗日纪念园,使后人永远铭记杨岭村的光荣历史,缅怀村中那些为了民族解放英勇献身的烈士。两人找到村民组和村委领导说了这一想法,得到领导支持,在村南头划了一千余平方的面积建园。杨建华、张素珍夫妇拿出自己上万元退休工资找人平整土地,订购了数百棵柏树苗,又在几条道路上栽种上冬青,园子里种植了各种花草。两人查找资料撰写了碑文,并号召村里70多名群众集资镌刻了“皮部豫西抗日第一站杨家岭”、“革命烈士纪念碑”和“杨家岭民兵组织简介”三通石碑。8月份抗日纪念园竣工,市老促会、文物局、颍阳镇党委等领导参加了开园仪式并讲话。次年抗日战争胜利70周年之际,老两口花费2000余元树立了“抗日纪念园”碑,在这里举行了由市老促会、文物局、安监局、颍阳镇党委领导参加的纪念大会。接连数月的操劳,张素珍整整瘦了5斤!

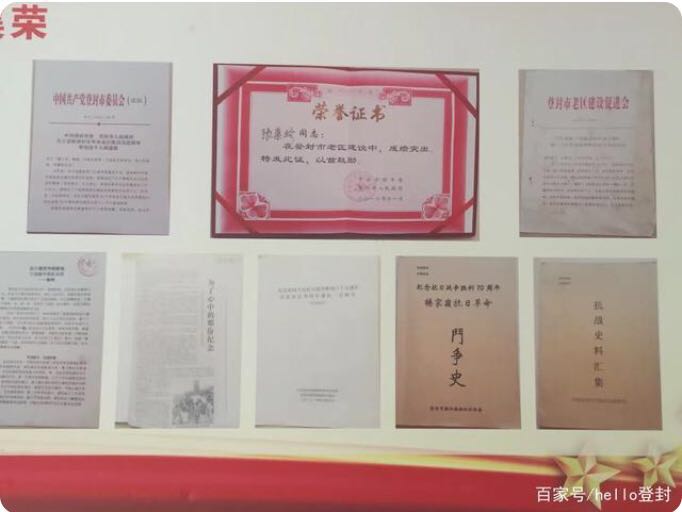

2017年春天,杨建华、张素珍打算创办一个村红色教育基地,以铭记历史,不忘国耻,警钟长鸣,世代传承。他们的想法得到登封市老促会的支持,拨款两万多元对村中废弃的校舍进行整修,改换新的门窗,自己花费了一万多元。一年后村委与基地进行了更换,他们就在新的展馆重新布展。豫西抗战的一年时间里,杨岭村的战斗很为频繁,村民支前的热情很为高涨,留下了很多遗物,他们想把这些东西收存起来,在村中打听,谁家放有遗物,就动员拿出来,几年时间里,纪念馆收集了民兵使用的刀矛、枪支、手雷,群众支前使用的碾盘、织布机、纺花车、草篮,八路军使用的水缸、桌子、马鞍,以及日本鬼子残害群众的梯子、太师椅等物品,林林总总100余件。一些物品是群众主动捐献的,但老两口从银行取出崭新的人民币,逐一付了款。几年里,杨建华、张素珍查阅史料,寻访历史见证人、当事人,并把整理撰写的文字制作成版面,悬挂在展馆的墙上,文字内容严谨认真,平实可信,并做到实物与版面文字相对照,使参观者得到更为深刻的印象。

十余年来,每年的清明节,颍阳镇中小学校和附近的学校都会组织学生前来纪念园,给烈士扫墓、献花,举行“缅怀先烈,学会感恩”的活动,杨建华、张素珍抓住契机对学生践行革命传统教育、爱国主义教育和感恩教育,激发学生对革命先烈们的深深崇敬和怀念之情,树立正确的世界观、人生观和价值观,从而更加珍惜现在的学习生活条件,努力学习,牢固掌握科学文化知识,深刻领会和平年代为祖国的繁荣富强做贡献的意义。杨岭村委带领党员干部在纪念园举行“重温入党誓词,缅怀革命前辈,弘扬抗日精神”活动。省内外前来参观纪念园与和红色教育基地的社会各界人士和群众纷至沓来,络绎不绝,都受到了深刻的教育。一名妇女带着全家参观纪念园,在烈士碑前泪水涟涟,长跪不起,她严肃对子女说:“记住:没有国就没有家,没有家,就没有你们!”

23年来,在红色教育上,老两口心里如一团火,几乎把所有的精力、心血和财力都投注在这上面,他们昼思夜想,夜半在床上谈,与亲朋故友谈,出门的车上谈,在周末与儿女的聚会上也谈,一说起来就兴致勃勃,滔滔不绝,思路多多。23年来,他们用在纪念园建设和红色教育基地的退休金累计25万余元。由于杨建华、张素珍夫妇的努力,郑州市水利局和老促会先后以老区扶贫项目为杨岭村拨款50万元,用以村里建电灌站和自来水工程,以保障1500名群众和200多头牲畜的饮水。有人称他们是傻子,也有人说是为了出名。在筹备基地和建园的过程中,遇到种种的困难和阻力,他们难过过,却从没有气馁,想法去解决它,但最不能忍受的是被人误解,一谈起这些,就不免伤心地落泪。

杨建华、张素珍老人的事迹得到《郑州晚报》、《登封时讯》、登封电视台等媒体的多次报道,两人也多次被登封市委市政府、老促会评为先进人物,还被颍阳镇党委评为“颍阳镇首届好人”。

杨建华、张素珍夫妇今年已逾八十岁高龄,但他们对红色传承的热情有增无减,不分昼夜配合老促会挖掘资料,制作版面,印刷图书,为建党100周年献礼。(康小孬、陈金平)

网罗天下