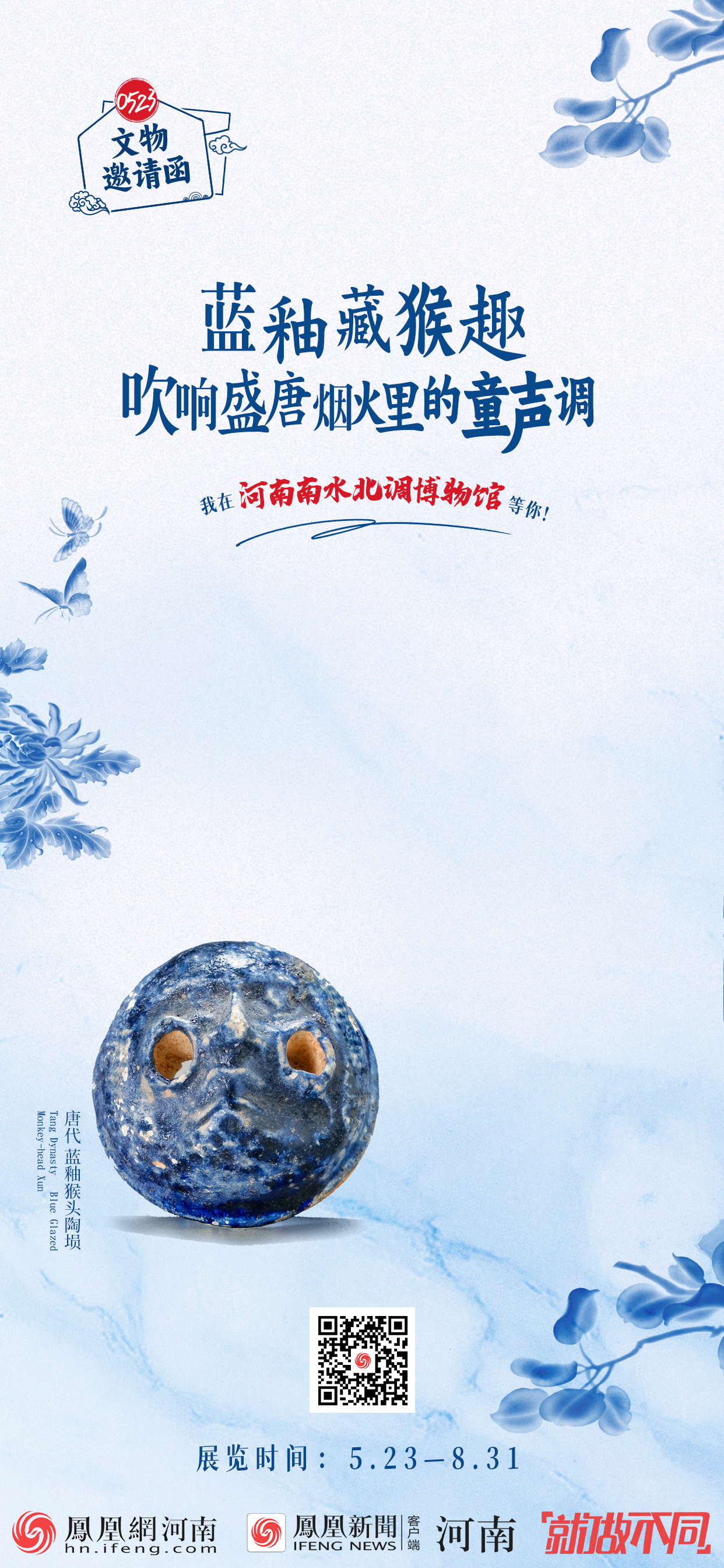

【0523文物邀请函⑤】唐蓝釉猴头埙:蓝釉藏猴趣 吹响盛唐烟火里的童声调

独家抢先看

亲爱的朋友:

大家好,我叫“唐小蓝”,是一尊蓝釉猴头埙。我的“父母”是一对胡汉混居的陶匠夫妻——阿爹用西域传来的钴料为我染上蓝色的衣衫,阿娘捏着我鼓鼓的脸颊说:“要替咱家虎头娃造个会唱歌的伙伴!”如今我躺在博物馆的丝绒垫上,但若你侧耳细听,仍能听见我身体里回荡着盛唐的市井欢歌。

那是个驼铃叮咚的年代,阿爹总念叨波斯商人带来的蓝釉秘方金贵,却毫不犹豫地淋在我头顶:“虎头属猴,得给他做个灵巧玩意儿!”我的猴脸被捏得憨态可掬,圆眼如杏,咧嘴笑得露出两排小牙——这可不是佛窟里威严的护法猴,而是专为孩童设计的俏皮模样。阿娘在我后颈悄悄刻下“长乐”二字,盛唐父母的期许,就这样融进陶土。

别看我只有巴掌大(高4厘米),肚里乾坤可妙得很!顶部的吹孔藏着盛唐的风,两侧音孔像小主人肉乎乎的手指窝。虎头总把我揣在襕袍口袋里,逛曲江池时“呜嘟呜嘟”吹响,惊得柳枝上的真猴子冲他呲牙。阿爹得意道:“埙本雅乐,咱偏要添点胡闹!”于是我的音调比宫宴陶埙更高亢,像极了西市胡姬裙角的银铃响。

白日我是玩具,夜里却另有奇遇。小主人把我供在佛龛旁,因他听说玄奘法师从天竺带回的经书里,有只神猴护法。月光透过蓝釉流淌在我身上时,恍惚似听见阿娘哼唱:“猴儿猴儿渡流沙,护着真经回咱家…”后来吴承恩写《西游记》,许是见过如我这般被孩童摩挲得发亮的唐埙?

千年后,考古学家轻拂去我身上的泥土,惊叹蓝釉竟未褪色。他们不知这抹蓝里沉淀着什么——是阿爹调釉时落进的汗珠,是虎头吹奏时沾上的饴糖,更是每个深夜,母亲就着油灯修补我耳孔裂缝时,滴落的烛泪。

如今总有孩童趴展柜前惊呼:“唐三彩马多威风,这蓝猴子怎像豆包?”我眯起被岁月侵蚀的眼睛偷笑。威风属于将军俑,而我的荣耀,是曾把整个盛唐的烟火气,藏进孩童一个淘气的吐息里。

5月23日,携三寸童趣,来河南南水北调博物馆赴千年旧约。来瞧瞧我头顶的钴蓝釉是否还如西域晴空?摸摸展柜玻璃上小主人留下的饴糖指印(嘘,是釉裂啦!)。

若你来,我便对着穿堂风——

为你吹一曲《秦王破阵乐》的童谣版,

再悄悄告诉你,

如何从我的嘴里,

偷走一缕永不消散的大唐烟火气。